CONTIGO ME CONJUGO PLURAL

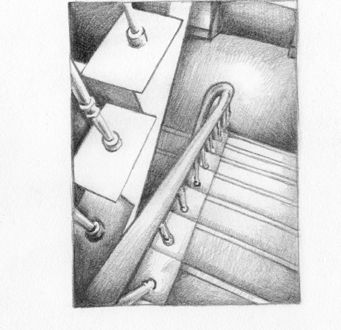

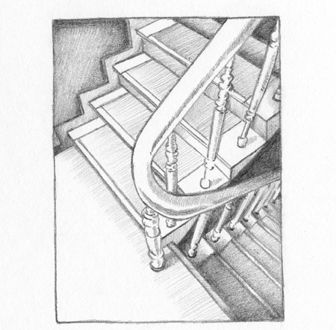

LA SALA ESTÁ obscura, varias oquedades echan al aire silencioso imágenes de pequeños charcos, visiones de Carlos Schwartz, el bosque y la caverna, colocadas discreta y hábilmente, como hongos luminosos, y desde donde surge una débil luz sin afán colonizador, una luz como un cuenco lácteo.

Apoyados en esa penumbra nos movemos en silencio, como si nos adentráramos en un lugar sagrado. No, no como si, sino adentrándonos en un lugar sagrado, porque entre nosotros descubro de pronto el templo que se alza en la oscuridad y se revela eterno. Está fabricado de palabras que giran sin concierto, que tropiezan en nuestra piel y penetran y nos habitan de nuevo, buscando tal vez volver a ser pronunciadas, sacralizadas. Palabras que se apelmazan y hacen de muro tras el que nosotros nos refugiamos de nuestros temores, paredes que se alzan contra el viento y permiten que nuestro beso sea solo nosotros, buscándonos y encontrándonos, sintiendo el cuerpo navegar hacia la colisión que rompe nuestros abruptos puertos y recupera el suave murmullo de la playa en el extendido paisaje de nuestra piel, donde la arena negra se desliza canora en el reflujo y un crochet de espuma como leche hirviente inaugura cada recorrido de nuestra lengua. Redibujo el grosor de tus labios y el blanco acantilado de tus dientes, busco la línea de tu cuerpo y se resquebraja eléctrica, tormenta en el cielo de tu boca. Contigo me conjugo plural.

Llevo en mis manos la chaqueta y una bolsa pequeña que contiene lápices y sé que ya nunca esos lápices dibujarán algo útil. Se han quedado blancas sus, otrora, obscuras minas. Se les ha ido el color al fortalecer la noche que nos cobija. Siento tu vientre duro, tu cuerpo delgado, tu cuello fuerte, tus pechos, que son pequeñas colinas, y siento, más que nada, la presión de toda tu fuerza contra mí, buscando el soco de mi pecho con tu cabeza gacha, acomodada en mi cuello. Gacela que la falsa noche empuja hacia el calor.

En la noche de la sala, nuestras miradas no van más allá de nuestro cuerpo, como insectos nos observamos en la distancia mínima; una vez trazado el reloj en nuestros labios, devoramos el tiempo a dentelladas, nos amamos

con la amargura de saber que Chronos sigue su marcha inexorable y no vale trueque, no vale esconder la cabeza, no vale, siquiera, la valentía. Nos devora sin poner cuenta en ello, sin medir nuestros minúsculos y vírgenes contadores. Es nuestro segundo beso, digo mentalmente buscando una prórroga, pero sin piedad los dioses ríen y escupen coronas de relojes a través de sus escasos dientes de rubíes. Ya sabes, pues, para que me conozcas mejor, entre ser humano y ser dios, sigo prefiriendo la brevedad del dolor, el sudor y el silencio de los ojos. Lo prefiero ante la barbarie de los dioses, una jarca de secuestradores, violadores, enfermizos asesinos, peligrosos transformistas… échate a nadar libremente por las playas del Egeo y comprobarás cómo lascivos dioses se turnan en la fila del engaño.

Siento tu cuerpo como una casa, siento el calor de las paredes y las brisas atenuadas de las ventanas, el color azafrán de las cortinas del mediodía y el sabor embriagador del icor en tu boca, quiero solo esa eternidad, sabiendo que en ti, al contrario que en los dioses, el icor no corrompe la sangre.

En la sala amplia que da al parque de Anna K., ocupamos dos de los tres asientos del único banco. Es otoño o verano tardío, una leve brisa mueve las ramas débiles de los árboles. Tú, en postura usual, casi automática, igual que cuando te dibruzas sobre la mesa y dejas tu cabeza encuadrada entre tus brazos y miras como a distancia y tus ojos parecen miradas de un antiguo mural, lanzas las piernas hacia adelante mientras reclinas tu cabeza hacia atrás formando una línea perfectamente recta e inclinada con tu cuerpo. Yo, entonces, coloco la larguedad de mi brazo derecho sobre ti, desde tu pecho hasta el vértice mágico y mi mano cierra el delta entre tus piernas y tú arropas mi brazo con tus dos manos y te abandonas a las caricias que anidan en tu pubis. Allí viendo los árboles casi estáticos del parque de Anna K., alejados de las inclemencias climáticas, sujetos tan solo a la bendición de nuestra impaciente primavera.

Dice la señora que la sala no cierra, lo dice, curiosamente, mientras la cierra. Dice la señora que de por lo general no cierra, pero que va a tener que hacerlo, aunque pronto vendrá una muchacha que se ocupará de mantenerla abierta hasta que ella, que hoy no ha podido salir ni siquiera a desayunar, regrese de nuevo. Alrededor de cuarenta palabras forzadas, sopladas al oído por un dios celoso de que nuestro deseo haya construido en la sala obscura un mundo de luz y que del parque de Anna K., solo quede ahora el rumor suave de mis dedos arando en tu huerto y tu rostro apretado contra mi hombro, como una niña que busca estar horizontal a la ola suave y que espera que el mar traiga los antiguos mensajes que arrojara a su inmensidad cuando en un intento por conocer el mundo comenzó a usar palabras como amor, paisaje, mar, viento, lluvia, tierra, abrazo, abrazo, abrazo…, calor.